최근 온라인 커뮤니티에 올라온 한 익명 게시글이 직장인들 사이에서 조용히 공감을 얻고 있다. 게시글의 핵심은 단순하다. “어차피 다시 볼 사람들도 아닌데, 왜 축의금을 내야 하느냐”는 질문이다. 그러나 글 속 사연을 따라가다 보면, 이 문제는 단순히 돈 몇 만원의 문제가 아니라 인간관계와 조직문화, 그리고 한국 사회의 관습 전반을 건드리고 있다는 걸 알 수 있다.

────────────────────────

이미지 속 글, 어떤 내용이 담겨 있나

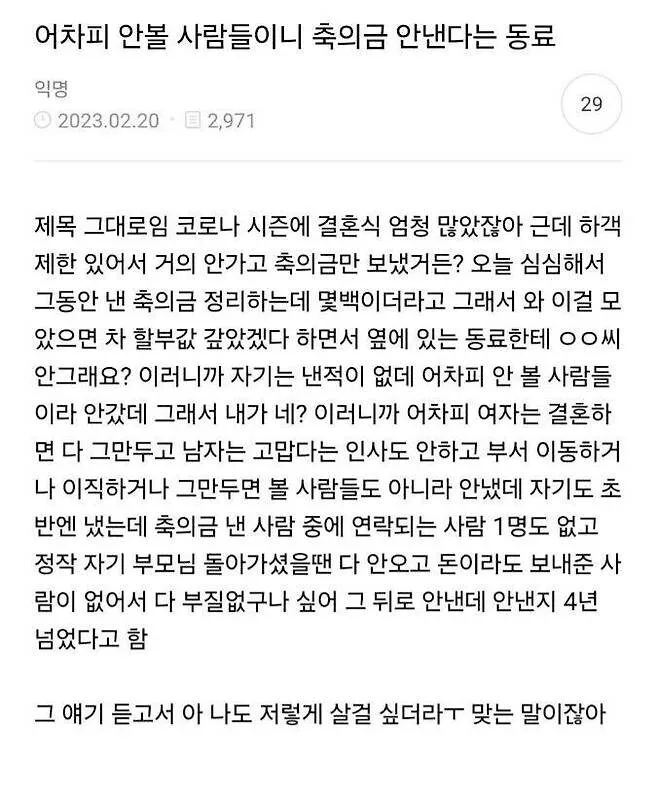

이 글은 한 직장인의 경험담이다. 코로나 시기 결혼식이 급증하던 당시, 방역 제한으로 실제 예식에는 거의 참석하지 못했고 대신 축의금만 보냈다는 이야기로 시작한다. 어느 날 심심해서 그동안 낸 축의금을 정리해보니 금액이 꽤 컸고, “이 돈이면 차 할부금을 갚았겠다”는 생각이 들었다고 한다.

그 이야기를 옆자리 동료에게 꺼내자, 동료는 뜻밖의 반응을 보인다.

“나는 냈던 적 없다. 어차피 다시 안 볼 사람들이니까.”

이 동료는 결혼한 사람은 퇴사하거나 부서를 옮기면 연락이 끊기고, 남자는 고맙다는 인사조차 없는 경우가 많다며 축의금 자체가 의미 없다고 말한다. 심지어 자신의 부모가 돌아가셨을 때도 조의금이나 연락을 준 사람이 한 명도 없었다는 경험까지 털어놓는다. 그래서 이후로는 축의금도, 조의금도 일절 내지 않은 지 4년이 넘었다고 한다.

글쓴이는 그 이야기를 듣고 “나도 저렇게 살고 싶다”는 생각이 들었다며 글을 마무리한다.

────────────────────────

축의금, 관계의 증표인가 부담의 상징인가

이 글이 주목받는 이유는 많은 사람들이 마음속으로는 비슷한 생각을 해왔기 때문이다. 축의금은 원래 기쁨을 함께 나누고 관계를 이어가는 상징적인 행위였다. 하지만 현실에서는 종종 의무처럼 느껴지는 지출, 혹은 돌려받을 수 없는 비용으로 인식된다.

특히 직장 문화에서는 이 문제가 더 복잡해진다.

같은 팀에서 몇 달 혹은 몇 년 함께 일했을 뿐인데, 결혼 소식이 들리면 자연스럽게 축의금을 내야 하는 분위기가 형성된다. 참석 여부와 상관없이 ‘냈는지 안 냈는지’가 암묵적으로 기록되는 듯한 압박도 존재한다.

문제는 그 관계가 대부분 일시적이라는 점이다. 부서 이동, 퇴사, 이직이 잦은 요즘 직장 환경에서는 결혼 이후 연락이 끊기는 경우가 흔하다. 그럼에도 축의금이라는 관습만은 과거의 집단 중심 문화에 머물러 있다.

────────────────────────

코로나 이후 더 선명해진 모순

글 속에서도 언급되듯, 코로나 시기는 이 문제를 더욱 적나라하게 드러냈다. 예식장은 축소되거나 제한되었고, 실제로 얼굴도 못 본 채 축의금만 보내는 일이 반복됐다.

이 과정에서 많은 사람들이 처음으로 질문을 던지게 됐다.

“나는 이 사람의 인생에서 어떤 위치에 있는 걸까?”

“이 돈은 관계를 위한 걸까, 그냥 관성일까?”

축의금의 본래 의미가 ‘함께 축하하고 기억하는 것’이었다면, 참석도 교류도 없는 상황에서 남는 것은 금전 거래뿐이었다. 그 경험이 누적되면서 회의감이 커졌다는 반응이 적지 않다.

────────────────────────

글 속 동료의 선택이 던지는 불편한 질문

글 속 동료의 선택은 극단적으로 보일 수 있다. 축의금도 조의금도 모두 끊고, 인간관계를 최소화한 삶.

하지만 이 선택이 공감을 얻는 이유는, 그가 철저히 손익 계산을 해서가 아니라 경험을 통해 냉소에 이르렀기 때문이다.

- 축의금을 냈지만 감사 인사조차 받지 못한 경험

- 퇴사나 부서 이동 후 완전히 끊긴 관계

- 정작 가장 힘든 순간에 아무도 곁에 없었던 기억

이런 경험이 쌓이면, “굳이 왜?”라는 질문으로 이어지는 건 자연스러운 흐름이다. 글쓴이가 마지막에 “맞는 말이잖아”라고 동의한 것도, 단순히 돈이 아까워서가 아니라 관계의 비대칭성을 느꼈기 때문일 것이다.

────────────────────────

축의금 문화, 변화의 갈림길에 서다

이 게시글은 한국 사회의 축의금 문화가 변곡점에 와 있음을 보여준다. 과거처럼 평생 직장, 평생 관계가 유지되던 시대라면 축의금은 일종의 공동체 유지 비용이었다. 하지만 지금은 관계의 유통기한이 짧아졌고, 개인의 경제적 부담도 커졌다.

그래서 요즘은 이런 흐름도 나타난다.

- 정말 가까운 사람에게만 축의금을 낸다

- 참석하지 않으면 아예 내지 않는다

- 축의금 대신 선물이나 메시지로 마음을 전한다

- 회사 내에서도 최소한의 기준만 지키는 분위기

이 글은 그런 변화의 한복판에서 나온, 매우 솔직한 내부 독백에 가깝다.

────────────────────────

결국 질문은 하나다

이 이미지가 던지는 메시지는 단순하다.

“나는 이 관계를 어디까지 책임지고 싶은가?”

축의금을 낸다는 건 단순히 돈을 내는 행위가 아니라, 그 관계를 일정 부분 인정하고 유지하겠다는 의미다. 문제는 그 의미가 일방적일 때다.

이미지 속 글이 공감을 얻는 이유는, 많은 사람들이 이미 비슷한 허탈함을 경험했기 때문이다.

이제 축의금은 더 이상 ‘당연한 것’이 아니라, 각자가 선택해야 할 문제가 되어가고 있다.

그리고 그 선택은, 우리가 어떤 인간관계를 원하는지에 대한 대답이기도 하다.