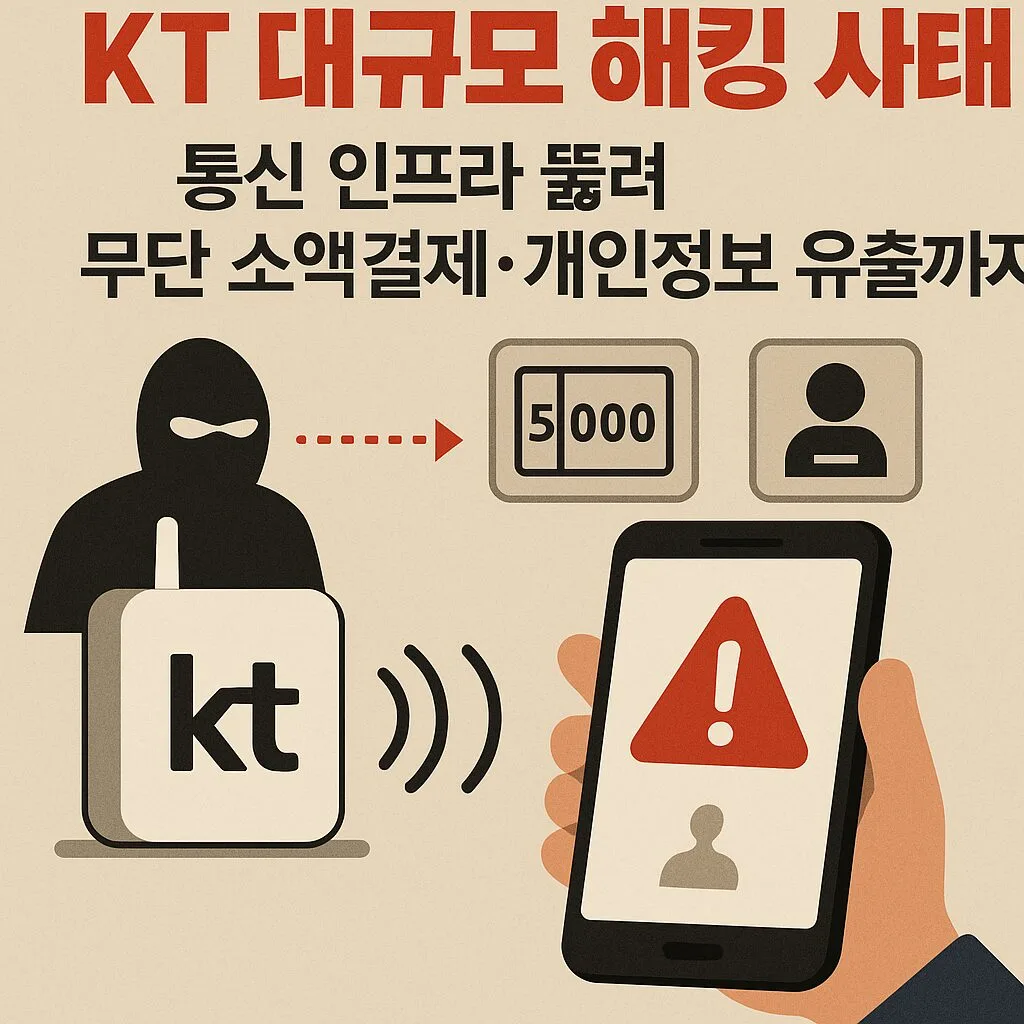

국내 주요 통신사 KT가 초소형 기지국을 통한 정교한 해킹 공격에 뚫리며 대규모 피해가 발생했다. 피해자들은 자신도 모르는 사이 모바일 상품권이 결제되고 교통카드가 충전되는 등 소액결제가 무단으로 이뤄졌고, 통신망 인증 과정에서 핵심 개인정보가 유출된 사실도 드러나 충격을 주고 있다. 이번 사건은 단순한 범죄 행위를 넘어 통신 인프라 보안 전반을 뒤흔드는 사건으로 기록될 전망이다.

피해 규모와 발생 지역

이번 해킹은 지난 8월 말 경기 광명 지역을 시작으로 서울 금천, 경기 부천 등 수도권 서남부 지역에서 집중적으로 발생했다. 현재까지 확인된 피해는 278건, 피해액은 약 1억7천만 원에 이르는 것으로 파악됐다. 신고된 피해만 124건, 약 8천만 원 규모에 달해 실제 피해는 훨씬 클 것이라는 우려가 커지고 있다. 특히 KT 정규 가입자뿐 아니라 KT망을 이용하는 알뜰폰 사용자들도 피해를 입은 것으로 확인됐다.

해킹 수법과 유출된 정보

범인들은 불법으로 확보하거나 해킹한 **펨토셀(초소형 기지국)**을 이용해 공격을 감행했다. 펨토셀은 원래 건물 내부나 전파 음영 지역에서 통신 품질을 개선하기 위해 사용되는 장비지만, 해커들이 특정 지역이나 차량에 설치해두면 주변 휴대폰이 자동으로 접속된다. 이 과정에서 국제이동가입자식별번호(IMSI)와 통신 인증 정보가 노출됐고, 휴대폰 소액결제 인증 절차인 ARS나 SMS 인증마저 가로채졌을 가능성이 제기된다.

KT는 최소 5천5백여 명의 IMSI 정보가 외부로 유출된 정황을 확인했으며, 개인정보보호위원회에 이를 신고했다. 이는 단순한 결제 피해를 넘어 통신 가입자 식별의 근간이 되는 민감한 정보가 공격자에게 넘어갔음을 의미한다.

KT의 대응과 한계

사건 초기 KT는 피해자들의 항의에도 불구하고 “정상 결제”라는 입장을 고수하거나 해킹 가능성을 낮게 봤다. 하지만 피해가 급속도로 확산되자 뒤늦게 무단 결제 금액에 대한 요금 청구를 하지 않겠다고 밝혔고, 피해 확인 절차를 마련했다. 고객들은 ‘마이케이티 앱’이나 홈페이지의 휴대폰 결제 내역 조회를 통해 피해 여부를 직접 확인할 수 있다. 알뜰폰 사용자도 각 통신사 앱에서 동일한 확인이 가능하다.

KT는 유출 정황이 있는 고객에게 유심 교체 서비스를 제공하고, 결제 보안 강화를 위해 ARS 안심인증과 지문·PIN 등 직접 입력 방식 인증을 확대 적용할 계획이다. 그러나 이미 피해가 확산된 상황에서 사후 조치에 불과하다는 비판이 거세다.

드러난 문제점

이번 사건은 여러 가지 구조적 허점을 적나라하게 드러냈다.

첫째, 불법 기지국 탐지와 차단 체계가 사실상 제대로 작동하지 않았다는 점이다. 펨토셀은 관리·등록 절차가 허술해 공격자가 손쉽게 확보할 수 있었고, 망에 접속해도 즉각적인 탐지가 이뤄지지 않았다.

둘째, KT의 초동 대응이 늦었다. 피해자들이 이상 결제를 신고했을 때부터 신속한 조사와 차단이 이루어졌다면 피해가 확산되는 것을 막을 수 있었다는 지적이 많다.

셋째, 개인정보 유출 범위와 경로에 대한 투명한 정보 공개가 부족하다. IMSI 외에도 이름이나 생년월일 등 다른 정보가 노출됐는지는 여전히 명확히 밝혀지지 않았다.

앞으로의 과제

이번 사건은 통신 보안 전반을 재정비해야 한다는 신호탄이다.

- 인증·암호화 강화: 펨토셀을 비롯한 소형 기지국 장비가 망에 접속할 때 사용하는 인증 절차를 근본적으로 강화해야 한다.

- 불법 기지국 탐지 시스템 고도화: 실시간 탐지와 즉각 차단이 가능한 기술을 도입해 재발을 방지해야 한다.

- 피해자 보호 체계 개선: 피해 발생 즉시 고객에게 통지하고 신속한 보상 절차를 마련하는 것이 신뢰 회복의 핵심이다.

- 정부 감독 강화: 개인정보보호위원회와 과학기술정보통신부 등 관계 기관이 통신사의 보안 관리 책임을 보다 엄격히 감독해야 한다.

KT 해킹 사건은 단순히 한 통신사의 문제가 아니라 대한민국 전체 통신 인프라의 취약성을 드러낸 경고음이다. 이제는 “가능성”이 아니라 “현실”로 드러난 만큼, 제도와 기술, 기업과 정부 모두가 근본적인 변화를 추진하지 않는다면 같은 피해는 언제든 반복될 수 있다.