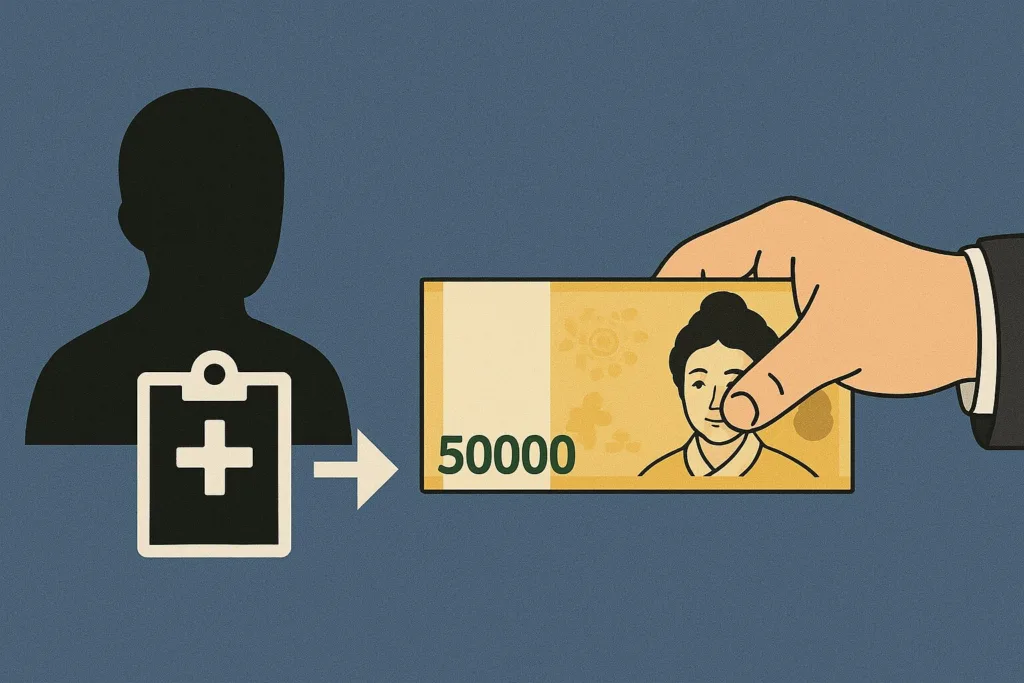

국민들이 충격을 받을 수밖에 없는 소식이 나왔다. 행정안전부가 발표한 2025년 지방세제 개편안에 따르면, 2026년 1월 1일 이후 상속이 개시되는 경우부터 피상속인의 체납지방세 등 납세의무 승계 범위에 ‘사망보험금 수령’이 포함된다. 즉, 상속을 포기했다고 해도, 피상속인이 납부하지 않은 세금이 있을 경우 상속인이 받은 사망보험금으로 세금을 내야 한다는 의미다.

● 변화 배경

그간 민법·상속세법·국세기본법 등에서 상속재산과 상속인의 납세의무 범위는 ‘상속받은 재산’을 기준으로 삼아 왔다. 예컨대, 상속인이 상속을 포기하면 상속재산을 넘어서 납세의무를 지지 않는 것이 원칙이었다.

하지만 행안부는 이번 개편안에서 “상속인이 상속을 포기하거나 피상속인이 체납세금을 가지고 있는 경우, 보험금 수령으로 납세의무 승계 회피가 일어날 수 있다”고 보고, ‘사망보험금도 상속재산으로 본다’는 방향으로 개선했다.

● 구체적 주요 내용

- 개편안에 따르면, 「지방세기본법 제42조 개정안」이 핵심이며, ‘상속인이 피상속인의 사망으로 보험금을 수령한 경우’에 납세의무 승계 범위를 상속재산 + 보험금까지 확대하도록 규정했다.

- 적용 시기는 2026년 1월 1일 이후 상속이 개시되는 경우부터이다.

- 구체적으로는 다음과 같은 경우이다:

- 상속인이 상속재산을 전부 또는 일부 포기한 경우

- 피상속인이 지방세 등 체납이 있는 상태에서 보험료를 납입한 경우

이 두 경우에 보험금 수령액이 상속재산으로 보아 납세의무가 승계된다.

- 다만 보험금 수령 전액이 자동으로 상속재산이 되는 것은 아니고, 체납기간·보험계약자의 납입여부 등에 따라 안분계산 등이 적용될 수 있게 개선되었다.

● 왜 이번 개편이 ‘사망보험금 과세’로 주목되는가

그동안 법률·판례상으로는 상속인이 피상속인의 사망보험금을 수령했더라도 그것이 반드시 상속재산으로 간주되지 않았다. 예컨대, 국세기본법 제24조 제1항에 따르면 상속인은 피상속인의 국세 등을 상속재산의 한도에서 납부할 의무가 있는데, 사망보험금은 일반적으로 상속재산에 포함되지 않는다는 판례가 있었다.

그런데 이번 개편안이 이 원칙을 바꾸는 것이다. “상속을 포기했더라도 보험금을 받으면 납세의무 승계된다”는 규정이 신설됨으로써, 보험수익자가 상속인인 경우 실질적 납세의무가 확대됐다.

● 실무상 유의사항

- 상속을 포기하려는 상속인은 피상속인이 체납세금(지방세 포함)을 보유하고 있는지 반드시 확인해야 한다. 보험금 수령 여부가 납세의무 승계 여부에 영향을 준다.

- 피상속인이 보험계약자이고 상속인이 수익자인 사망보험금 계약이 존재하는 경우, 상속포기만으로 납세의무가 면제되는 것은 아님을 유의해야 한다.

- 보험금 수령 이후에는 그 보험금이 상속재산으로 간주될 수 있으므로, 수령 시점·계약자·납입자·수익자의 관계 등을 정확히 검토해야 한다.

- 2026년 이후 개정안이 적용되기 전이라도, 계약 구조·납입자·수익관계 등에 따라 종전 판례가 적용될 여지도 있으므로, 전문 세무사·변호사 상담이 권장된다.

● “내년부터 상속포기해도 세금 내야 한다?” – 꼭 맞는 표현인가

정확히 말하자면, 이번 개편안은 ‘상속을 포기해도’ 무조건 모든 경우에 사망보험금으로 세금을 내야 하는 것은 아니다. 조건이 붙는다. 즉,

- 피상속인이 지방세 등 체납세금이 있는 경우

- 상속인이 받은 보험금이 피상속인의 사망으로 인한 것이고

- 상속인이 보험금 수령자일 경우

위 요건이 충족되면 납세의무 승계 대상이다.

그럼에도 불구하고 언론·SNS에서는 “내년부터 상속포기해도 보험금에서 바로 세금 낸다”는 식으로 간결하게 보도되어 큰 반향이 일고 있다. 검색자 측면에서는 제목이 ‘상속포기+사망보험금+세금’이라는 키워드 조합을 담고 있어 SEO 측면에서도 유리하다.

이번 개편안은 상속 설계·보험 설계·세무전략 등에 적지 않은 변화를 의미한다. 특히 생명보험을 통해 상속재산을 준비해온 가정이나, 피상속인의 체납여부를 체크하지 않은 상태에서 상속포기를 검토하던 경우 큰 리스크가 될 수 있다. 따라서 ▷ 보험약관을 재검토하고 ▷ 수익자·납입자 구조를 확인하며 ▷ 피상속인이 보유한 체납 세금 여부를 점검하는 것이 필요하다. 아울러 상속포기 전에 세무·법률 전문가 상담을 통해 리스크를 최소화하는 것이 바람직하다.